Oleh Muhammad Rois Rinaldi – Redaktur Sastra Biem.co

Pukul 09. 30 Waktu Indonesia Barat, tanggal 18 Juli 2020, para peserta iTalk, Inovation Talk Do Re Me yang diadakan oleh Universitas Ciputra mulai mengisi daftar hadir.

Dipandu oleh moderator yang murah senyum di layar utama, Inggrita F. Putri. Staf Perpustakaan Universitas Ciputra itu menyapa setiap peserta yang masuk dengan dengan senyuman yang hangat: “Ibu dan Bapak, selamat datang di inovation talk. Silakan mengisi daftar hadir di ruang chat dengan format yang telah kami tentukan.”

Mahasiswa dan para dosen dari berbagai universitas, guru dari berbagai instansi, pegiat budaya, dan awak media satu persatu mengisi daftar hadir.

Dilihat dari daftar hadir yang ada, para peserta datang dari berbagai kota. Ada yang dari Jakarta, Banten. Jawa Tengah, Jawa Timur, dan dan provinsi lainnya.

Memasuki pukul 10.00, Inggrita yang beberapa saat berbincang virtual dengan DoeLib, boneka tangan yang menyapa para peserta diskusi, membuka acara dengan sapaan ringan, lalu mengajak para peserta menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama.

Layar utama diputar. Musik pengiring Indonesia Raya dijalankan. Video para mahasiswa pecinta alam Universitas Ciputra di berbagai puncak gunung sembari mengibarkan bendera merah putih silih isi ruang.

Para peserta menyanyi bersama.

…

Indonesia Raya

Merdeka Merdeka

Tanahku negriku yang kucinta

Indonesia Raya

Merdeka Merdeka

Hiduplah Indonesia Raya

…

Setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, Inggrita mempersilakan Yehuda Abiel, Kepala Perpustakaan Universitas Ciputra, untuk menyampaikan beberapa hal tentang acara.

Kata Abiel, biasanya acara diskusi kebudayaan dilaksanakan dengan format tatap muka, tapi pada masa pandemi dengan segala keterbatasannya, diskusi dilaksanakan secara online melalui aplikasi Zoom.

“Semoga tidak mengurangi semangat dan antusiasime kita semua,” ujarnya seraya menekankan bahwa diskusi tersebut diselenggarakan dalam rangka menyambut Hari Anak Nasional.

Do Re Me yang dijadikan tema diskusi, menurut penuturan Abiel, digunakan karena Do Re Me adalah tiga tangga nada pertama, yang dari nada pertama hingga ketika terus naik. Kenaikan itulah yang diinginkan Universitas Ciputra.

“Mengawali ajaran baru ini, kita songsong dengan semangat menuju pengetahuan yang semakin naik,” pungkasnya.

Layar utama berpindah ke Inggrita lalu berpindah lagi ke perwakilan Center for Heritage Resource Studies, Dr. Astrid Kusumowidagdo, ST. MM.

“Kita akan memasuki sesi yang menarik, bersama Cak Mus, Kak Cyntia, dan Kak Maeikel.” ujarnya langsung setelah menyapa moderator, para pemateri, dan para peserta. “Bagaimana di tengah pandemi kita dapat membuat mainan di rumah, bagaimana mengoptimalkan peran budaya, dan bagaimana menciptakan imajinasi untuk menciptakan dongeng baru.”

Layar utama kembali ke Inggrita setelah Dekan Dekan Fakultas Industri Kreatif itu menutup sambutannya:

“Salam literasi. Selamat bermain.”

***

Adalah Mustofa Sam atau yang lebih akrab dipanggil Cak Mus, Cyntia Handy, dan Michael N. Kurniawan, tiga pembicara di dalam diskusi Do Re Me.

Ketiganya seperti jarum, benang, dan kain: rajutan materi yang mereka sampaikan kepada para peserta menjadi rajutan yang apik.

Ada narasi yang saling menguatkan dan nilai-nilai yang saling melengkapi. Cara mereka memaparkan materi, meski diskusi virtual begitu, terasa mengalir dan hidup, sehingga peserta tidak merasa digurui dan tidak juga terasa membosankan. Sebab mereka berbicara tidak hanya berbasis teori, melainkan berbasis pengalaman yang tidak didapatkan di dalam buku-buku pengantar ilmu pengetahuan.

Pembicara pertama yang dipersilakan oleh Inggit adalah Cak Mus.

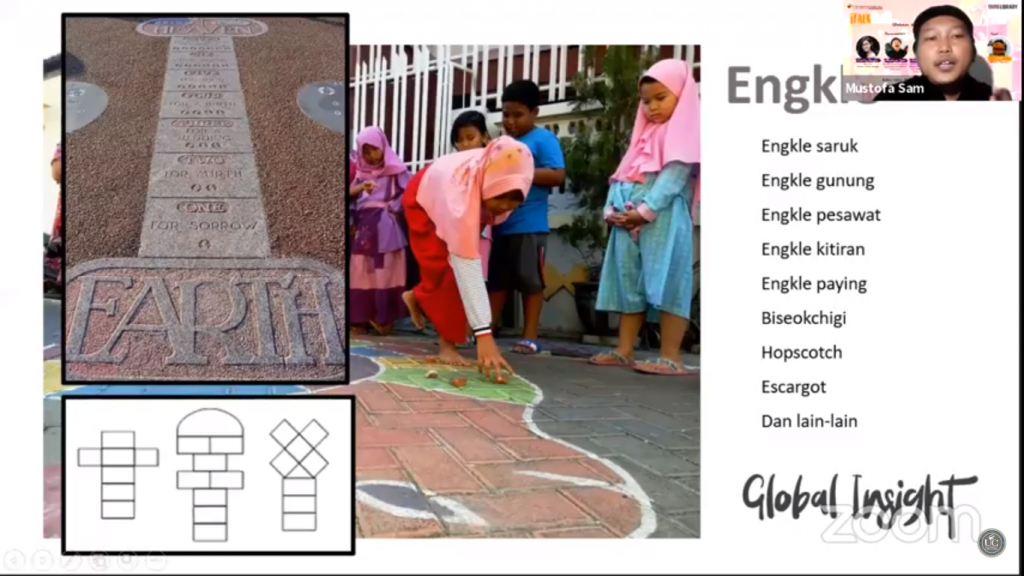

Selama 40 menit, Cak Mus menyampaikan begitu banyak hal terkait tentang bagaimana membuat mainan dengan menggunakan bahan yang ada di rumah. Tetapi sebelum ia mengarah kesana, ia menghadirkan wawasan permainan tradisional di Indonesia dan di beberapa dunia.

Cak Mus yang merupakan pendiri Kampoeng Dolanan yang terletak di Kenjeran, Simokerto Surabaya, yang ia konsep selarasa dengan konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara, yakni membangun interaksi kekeluargaan melalui permainan tradisional, menunjukkan data dari Komite Permainan Rakyat dan Olahrga Tradisional Indonesia bahwa ada 2.600 jenis perminan tradisional di Indonesia, dari Aceh sampai Papua.

“Tetapi saya merasa itu belum terdata lengkap,” katanya.

Cak Mus menunjukkan 20 permainan teradisional melalui slide yang telah di siapkan.

Ia mulai dari Yoyo, yang katanya merupakan permainan tertua kedua di dunia, setelah boneka. Permainan yang digandrungi sejak tahun 500 SM di Inggris dan Prancis itu, kata Cak Mus, mengalami perubahan bentuk dan fungsi.

Di masa kini, format yoyo sudah masuk dalam dunia pertunjukan dengan konsep education, art, and performing yang dihelat sedunia. Kata Cak Mus, Free style Indonesia banyak juga yang masuk.

Slide perpindah ke permainan egrang bambu. Pada masa dahulu egrang dijadikan sebagai alat transportasi untuk mengantarkan surat kepada masyarakat. Kemudian hari egrang berkembang menjadi permaian dan instrumen dalam berbagai pertunjukan kesenian.

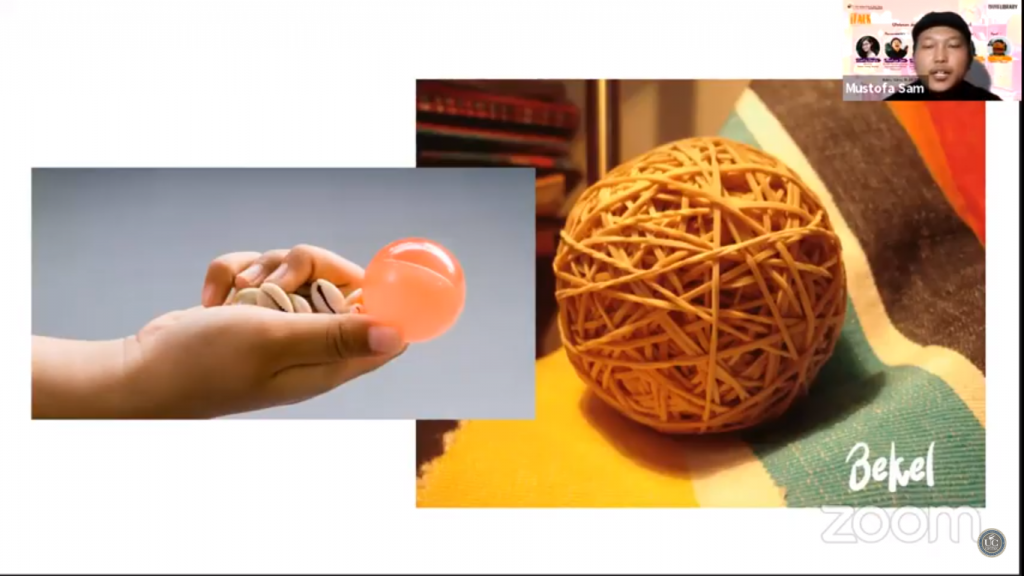

Setelah selesai memaparkan bentuk dan perkembangan berbagai jenis permainan tradisional, termasuk di dalamnya adalah engklek dan bola bekel, Cak Mus menekankan bahwa semua jenis permainan tradisional memiliki nilai filosofi.

Misalkan permainan Egrang Batok Kelapa. Batok kepala yang bulat dipecah menjadi dua. Seperti setengah belahan bumi. Di atasnya ada manusia yang mengendalikan dua batok kelapa itu dengan kayu dan tali. Ketika egrang maju ke depan, berhenti pada saat ini, atau mundur ke belakang, itu tergantung kepada manusia yang mengendalikannya.

“Di permainan itu, manusia mengatur maju ke depan atau mundur ke belakang,” Cak Mus mengarahkan kursor pada dua batok kelapa yang dibelah secara bergantian. “Dikorelasikan dengan spiritual, itu menunjukkan bahwa semua ada yang mengatur. Tuhan yang mengatur.”

Adapun mengenai ciri-ciri permainan tradisional yang dikaitkan dengan daerah di mana permainan itu dimainkan, Cak Mus menyampaikan bahwa itu dapat dilihat dari alat yang digunakan. Sebab permainan tradisional selalu menggunakan benda-benda yang ada di sekitar. Misalkan permainan lompat tali. Masyarakat yang hidup di sekutar pantai tidak menggunakan tali, melainkan menggunakan tambang atau sejenisnya. Sementara di tengah masyarakat yang hidup di perkebunan, menggunakan bambu.

Penamaan permainan berbeda-beda, sejurus dengan perbedaan alat yang digunakan. Tetapi tentang bagaimana bermain, rata-rata sama. Kata Cak Mus, rumus bermain sangatlah sederhana. Jika ada kamu dan dia, maka di situ ada permainan. Artinya, selama ada teman, orang yang lebih dari satu, sesungguhnya permainan dapat diciptakan.

Di sini, lelaki yang gemar mengenakan topi ceper itu mengingatkan bahwa tidak ada permainan yang positif atau negatif. Permainan bersifat netral. Yang menjadikan permainan positif atau negatif adalah siapa dan bagaimana orang yang bermain.

Setelah cukup panjang ia menyampaikan begitu banyak hal tentang sejarah dan nilai permainan, barulah ia menyampaikan bagaimana membuat permainan tradisional.

Banyak sekali tipsnya. Di antaranya bagaimana membuat bola bekel dari karet gelang. Kertas diremas-remas hingga membentuk bulatan, disesuaikan dengan ukuran yang diinginkan, kemudian dililit dengan plastik sebanyak mungkin, agar dapat mantul sebagaimana bola bekel biasa.

Dari tips-tips yang ia sampaikan, intinya ada pada dua hal: pahami nilai/filosofinya dan buatlah karyanya.

Kata Cak Mus, berteori saja tidak akan bisa membuat seseorang menciptakan permainan. Karena itu, permainan perlu dibuat. Cara membuatnya mudah, cukup dengan memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitar rumah atau bahkan memanfaatkan halaman rumah itu sendiri. Misalkan membuat engklek yang disesuaikan dengan ukuran halaman. Menggambar eklek berbentuk jeruk atau apel di perkebunan.

***

Saya sempat menduga Cyntia Handy yang mendapat giliran bicara setelah Cak Mus membaca teks materi. Caranya menyampaikan materi tertata sekali. Sistematis, enak didengar. Mengalir teratur.

Saya perhatikan lama di layar kecil di samping slide yang ia tunjukkan. Tetapi rupanya ia tidak membaca. Perempuan kelahiran 1998 yang pernah diundang dalam acara Kick Andy itu, benar-benar menguasai materi. Lebih tegasnya, ia tahu apa yang ingin ia sampaikan, sehingga pemikiran dan pengetahuannya terarus kepada para peserta dengan kemengaliran. Mudah dipahami maksudnya.

Sebelum menyampaikan materinya, Cyntia menunjukkan satu episode pertunjukan Wayang Kancil Virtual.

Di Desa Maja Arum, terdapat seorang petani kaya raya bernama Pak Wongso. Kekayaan yang ia miliki tidak membuatnya gemar berbagai dan mengasihi sesama, melainkan membuatnya kikir dan tamak. Karena ketamakannya, makhluk hidup di sekitar ladang-ladangnya yang luas dan berbuah segar, menangis kelaparan.

Keadaan yang semakin sulit membuat Kambing, Kerbau, Singa, dan binatang-binatang lainnya melapor kepada Kancil. Mereka memohon sambil meratap kepada Kancil agar membantu mereka mendapatkan makanan.

Melihat penderitaan kawan-kawannya, Kancil tidak tega. Ia kemudian berjanji akan mendapatkan makanan untuk mereka.

Langit senja bergerak dan hari berganti malam. Kancil mengendap-endap menuju ladang Pak wongso untuk mencuri buah buahan yang ada. Namun Pak Wongso melihat Kancil, Kancil tertangkap basah.

“Kamu kancil kurangajar!” Pak Wongso murka. “Pencuri! Berhenti, Kancil. Kamu akan aku bunuh di sini, karena bernai mencuri di ladangku.”

“Tidak apa-apa jika aku harus mati di tanganmu!” dengan gagah berani Kancil menghadapi Pak Wongso yang tamak. “Tapi ingatlah, aku mati untuk saudara-saudaraku yang menangis kelaparan karena kamu kikir dan tamak!”

Mendengar suara Kancil yang gagah, hati Pak Wongso gemetar. Ia menatap Kancil dengan tatapan penyesalan. Perlahan-lahan napasnya terasa semakin berat.

“Apa benar selama ini aku seperti itu, Kancil?” tanya Pak Wongso penuh penyesalan.

“Memang seperti itu. Lihatlah kawan-kawanku yang kurus kering itu!”

“Oh Tuhan… ampuni aku,” pekik hati Pak Wongso.

Begitu sebuah kisah dibawakan oleh seorang dalang di dalam layar. Kemudian kisah ditutup dengan sebuah nyanyian dengan langgam Jawa yang kental.

…

Hidup ini janganlah merugi

maka berhatilah

untuk bertindak

ingat nasehat kemarin

tuk selalu bersyukur

tak lupa saling mengasihi

…

Layar berpindah dari dalang ke Cyntia Handy yang memegang Wayang Kancil, yang terbuat dari bahan kardus. Sebagaimana umumnya pertunjukan Wayang Kancil, ia menyampaikan amanat cerita.

“Dari cerita Kancil dan Pak Tani tadi,” kata Cyntia. “Mencuri itu memang tidak baik, tapi lebih tidak baik jika kita abai dan kikir terhadap sesama, sehingga mereka terpaksa mencuri. Oleh karena itu, seharusnya kita sebagai manusia saling menyayangi dan saling memberi. Sampai jumpa di cerita berikutnya.

Pertunjukan Wayang Kancil Virtual selesai, Cyntia Handy dengan segera membuka materinya. Ia mengajukan sebuah pertanyaan retoris: “Pentingkah peran budaya dalam tumbuh kembang anak?”

Setelah menyapa moderator, para pembicara, dan para peserta Cyntia menuturkan bahwa pada usia anak 0-6 tahun yang terbagi menjadi tiga fase, yakni Usia Bayi (0-2 tahun), Usia Awal (2-6 tahun) dan Usia Akhir (6-12/13 tahun), penting sekali untuk diperhatikan. Karena, katanya, itu adalah golden age, usia emas.

Di masa itu, sangat menentukan masa depan anak. Berbagai fakta di lingkungan yang diperhatikan oleh Cyntia, golden age menjadi stimulan bagi perkembangan anak yang meliputi aspek kongnitif, bahasa, sosial, dan sebagainya.

Dalam hal ini, dengan suaranya yang lembut dan cukup memberi tekanan bahwa ini adalah hal penting, Cyntia menuturkan bahwa menjadi bahagia adalah hak setiap anak Bangsa. Tetapi yang paling penting, bagaimana menciptakan karakter anak dengan jiwa berlandaskan pada rasa mengasihi sesama.

“Itu kewajiban orangtua,” katanya.

Orangtua yang dimaksud Cyntia bukan saja orangtua biologis, melainkan juga orang-orang yang lebih tua, yang lebih tahu bagaimana cara hidup di Indonesia. Orangtua-orangtua Indonesia harus membantu anak-anak membentuk karakternya menjadi pribadi-pribadi yang mampu menyelesaikan masalah. Itu penting, katanya lagi, kita mendidik anak untuk dapat bertahan hidup.

Namun, menurut pengamatan Cyntia, kadang dalam mendidik anak, orangtua terjebak antara sifat individualis dan mendiri.

Keduanya sama sama mengerjakan sendiri, tapi individualis adalah sifat seseorang dalam melakukan seluruh kegiatan sendiri untuk kepentingan pribadi. Cyntia menilai, kalau itu yang muncul secara dominan di dalam diri seorang anak, maka anak-anak akan tumbuh sebagai pribadi yang mau menang sendiri, bahkan bisa jadi orang yang serakah.

Hal tersebut dalam pandang mata Cyntia lain sama sekali dengan mendidik anak-anak untuk mandiri. Anak diajarkan bertanggung jawab untuk menyelesaikan sesuatu sesuai dengan bagiannya.

Yang dimaksud Cyntia sebagai bagiannya adalah apa yang diamanahkan kepada anak-anak, karena untuk mencapai suatu tujuan, ada hal-hal yang dikerjakan oleh orang lain, hal yang menjadi bagian-bagian orang lain. Jika sifat mandiri itu dominan di dalam diri seorang anak, tujuan bersama akan tercapai berdasarkan kesepakatan bersama yang sudah disetujui.

“Bagi kami, Musem Gubug Wayang sangat meyakini,” lanjut Cyntia. “Di era sekarang bukan kita berlomba-lomba untuk mendidik anak jadi pintar, tapi bagaimana mendidik anak menjadi berkualitas agar bermanfaat untuk sesama. Banyak yang mungkin sudah mendengar peribahasa urip itu urup. Semua nilai etika bagaimana kita hidup itu sudah ada semuanya di budaya.”

Pendekatan kebudayaan yang ditawarkan Cyntia di dalam diskusi itu dipastikan olehnya bahwa itu sesuai dengan tujuan pendidikan Nasional, yakni mencerdaskan kehidupan Bangsa dengan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya.

Di situ Cyntia menjelaskan bahwa ketika berbicara tentang manusia Indonesua seutuhnya, berarti dalam berprilaku dan berpikir harus dengan cara Indonesia.

Hal tersebut ia tekankan karena ia melihat bahwa generasi masa kini berlomba-lomba membanggakan kebudayaan luar negeri yang sesungguhnya semua itu adalah bagian dari politik luar negeri. Melalui kebudayaan, baik film maupun lagu-lagu, mereka mendukung apa yang diciptakan negaranya masing-masing. Jika rakyat Indonesia membanggakan budaya negara lain, di situlah Cyntia memberi pertanyaan: “Siapa yang akan bangga kepada Indonesia?”

Empat puluh menit Cyntia bicara, isinya padat sekali. Kalau orang sekarang menyebutnya, daging semua.

Di dalam waktu singkat itu Cyntia juga menyasar pada hal-ihwal bagaimana kebudayaan berlaku.

Sebagai hasil perjuangan manusia di tengah dua pengaruh besar, yakni zaman dan alam, kebudayaan Indonesia telah teruji sebagai sesuatu yang kuat dan mengakar di tanah pertiwi. Apa yang diterima secara turun temurun adalah ilmu atau pengetahuan yang telah disaring oleh nenek moyang sehingga menjadi warisan berharga bagi anak cucu.

Cyntia juga menyampaikan aspek-aspek penting di dalam kebudayaan, yang menurutnya, telah merangkum semua aspek kehidupan manusia. Ada 7 unsur yang ia sebutkan, yakni bahasa–yang merupakan budaya tertinggi karena berkitan dengan cara berkomunikasi–, sistem pengetahuan, sistem organisasi sosial, adat istiadat, sistem peralatan hidup atau teknologi, sistem ekonomi, sistem religi, dan sistem kesenian.

Dalam kaitannya, Cyntia menyarankan agar orangtua di rumah menerapkan budaya tutur dan dongeng.

Menurutnya, budaya tutur dan dongeng di Indonesia sangat kaya, lebih kaya dari budaya yang dimiliki negara-negara lain. Sehingga orangtua tidak perlu khawatir akan kehabisan ide. Tinggal bagaimana menerapkan apa yang telah diterapkan nenek moyang yang gemar membuat cerita agar anak-anak tumbuh dengan kesan-kesan yang baik, yakni berpikir abstrak, berimajinasi dengan tujuan agar anak-anak tumbuh sebagai anak-anak yang beretika.

Mengingat banyaknya kisah yang disalahartikan, semisal Kancil yang diangkat oleh Museum Gubug Wayang, yang sering dinilai cerdik dalam pengertian negatif, Cyntia mengingatkan bahwa penting bagi orangtua untuk menyampaikan amanat cerita. Kesalahpamahan anak-anak terhadap cerita yang diperdengarkan atau ditonton oleh mereka selama ini, dikarenakan tiadanya amanat. Ketiadaan amanat inilah yang menurut Cyntia perlu benar-benar diisi.

“Berbicara budaya, tidak tidak harus selalu membicarakan sejarah, sisolog, dan antroplogi,” lanjutnya. “Bagaimana kita berkomunikasi, itu juga budaya. Berbusana, berprilaku juga budaya. Jadi buat sobat budaya di luar sana, hayuk kita bersama-sama, bergandeng tangan untuk Indoensia maju.”

Di situlah peran yang juga diambil oleh Museum Gubug Wayang sebagaimana yang dikatakan Cyntia dalam diskusi.

Museum Gugug Wayang berusaha untuk menjadi lokasi yang menyenangkan untuk anak-anak. Hal yang juga diupayakan adalah bagaimana menghilangkan stigma bahwa museum itu kuno. Sebab fakta di lapangan mengatakan bahwa museum tidak menarik bukan karena koleksinya tidak asyik, melainkan hilangnya sifat pewarisan identitas Bangsa. Dalam istilah Cyntia, ada mata rantai yang putus di dalam proses pewarisan, sehingga transfer of knowledge tidak berjalan.

“Karena itu, kami membawa solusi melalui program membawa secepat mungkin, sedini mungkin, budaya Indonesia kepada anak-anak,” tegas Cyntia selaju bicara lalu menuturkan bahwa Museum Gubug Wayang sebelumnya telah melaksanakan program Museum Goes to School.

Tetapi, katanya, itu tidak cukup. Kelanjutan program sulit. Karenanya, Museum Gubung Wayang meletakkan koleksi museum di sekolah-sekolah, bahkan di universitas-universitas agar masing-masing pelajar atau mahasiswa dapar mengeksplorasi budayanya sendiri. Program yang rentang waktunya antara 6 bulan hingga 2 tahun atau lebih itu, tergantung kesepakatan, memungkinkan untuk eksplorasi.

Kelanjutan program yang bernama Temporary Museum itu sangat menarik. Menurut pemaparan Cyntia, Museum Gubug Wayang menghadirkan 12 lemari yang kesepakatannya sangat terbuka. Di dalamnya ada seminar, worshop, lokal konten kreasi, bahkan sampai ke penelitian.

Mengenai koleksi apa saja yang ada, Cyntia mengatakan tidak hanya ada wayang meski nama museum yang mereke dirikan bernama Museum Gubung Wayang.

“Kami menamakan museum kami Museum Gubug Wayang, karena kami memulainya dari wayang. Karena itu adalah bayang-bayang manusia, bayang-bayang kita. Jadi kami memulainya dari wayang. Koleksi kami ada juga keris, batik, keramik, terakota, kaset-kaset cerita, audio musik.”

***

“Saya akan sedikit mereview dari pembicaraan dari teman-teman tadi. Ada beberapa poin yang menarik. Ada benang merah. Kita semua peduli pada pelestarian kebudayaan. Pelestarian kebudayaan itu, sebenarnya bukan wujud fisiknya, melainkan pelestarian nilai-nilai kebudayaannya.”

Penerima Awardee of Indonesian Government Endowment Fund for Education (LPDP), Michael N. Kurniawan, yang membawanya kuliah di Inggris, University College London, Institute of Education Program: Master of Art, Art & Design in Education, mengambil gilirannya pada sesi ketiga.

Jika diibaratkat nada Do Re Me, tekanan nada dari Cak Mus, Cyntia, dan Michael terus meningkat. Penekanan akan pentingnya kebudayaan dalam diskusi ini perlahan-lahan naik.

Entah disengaja atau tidak, ketiga pembicara seperti diposisikan sedemikian rupa, sehingga terpetakan menjadi pembuka, isi, dan penutup.

Ihwal penutup ini, Michael ibarat cerita dengan gaya akhir yang terbuka, sebab bobot materi, cara bicaranya, dan penekanan-penakannya sangat tegas kemudian peserta diskusi diarahkan kepada belantara pemikiran tentang pelestarian kebudayaan. Belantara yang dimaksud, belantara kreativitas tanpa batas.

Pada menit-menit awal, ia mengarah pada pembicaraan bahwa dalam melihat permainan tradisional atau wayang, yang sebetulnya perlu dijadikan titik fokus adalah nilai-nilai budaya ceritanya.

Michael melihat, sesungguhnya anak-anak sekarang pun bermain melalui gadget. Intinya sama, bermain.

Di dalam permainan itu, yang dibuat oleh negara-negara luar, yang tidak melalui akar Indonesia itu, yang tidak dimiliki adalah inti nilai. Tidak ada yang dapat dimaknai. Hanya bermain. Itu yang menurut Michael berbeda dan menjadi lebih penting untuk memperhatikan nilai daripada bentuk. Bahwa bentuk dan media permainan bisa berubah adalah lazim sesuai dengan perkembangan zaman.

“Permainan tradisional dapat menjadi digital, bisa menjadi apa pun, yang penting adalah nilai-nilai kebudayaannya yang menjadi titik fokus pemikiran tentang pemajuan kebudayaan.”

Itu, kata Michael, bukan sebagai bentuk menghentikan pelestarian budaya. Sebaliknya, itu cara terbaik melestarikan budaya.

Melestarikan budaya, menurut tuturannya, adalah menciptakan kebudayaan secara terus menerus. Itu yang dilihat Michael sebagai problema yang sangat mendasar dari kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bahwa rata-rata orang berpikir bahwa masa lalu harus dijaga sebaik-baiknya sehingga siapa pun tidak berani mengubah, justru berakibat pada hilangnya napas kebudayaan itu sendiri pada suatu zaman dan zaman selanjutnya.

“Kebudayaan itu harus dikembangkan. Kita hidup berbudaya dan akan menjadi warisan budaya untuk generasi kita yang selanjutnya. Budaya tidak berhenti di masa lalu.”

Selaju lanjut Michael menjelaskan letak duduk, bahwa sekarang semua berada di zona ekonomi, yang bernama ekonomi kreatif. Tetapi menurut literatur dan pengalaman yang ia dapatkan, ekonomi kreatif tidak sempurna.

Ia mengatakan bahwa UNESCO menginginkan negera-negara, speerti Indonesia yang memiliki keragaman budaya tingkat tinggi, memiliki kekayaan keragaman budaya dalam sistem ekonomi. Itu yang dimaksud bukan ekonomi kreatif, melainkan ekonomi kultural dan kreatif. Sebab, menurut penuturan Michael, dalam budaya ekonomi kreatif, tanpa adanya aspek kultural, masa lalu menjadi komoditas.

Michael mengajak peserta diskusi untuk melihat bagaimana perilaku ekonomi memperlakukan kebudayaan. Kebudayaan dalam perekonomian hanya dijadikan sumber daya untuk jual beli. Ketika masa lalu hanya menjadi sumber daya untuk jual beli, sebagaimana terjadi dalam konsep ekonomi kreatif sekarang, yang terjadi adalah inflasi ekonomi melalui kebudayaan populer.

Ini mengingatkan Michael kepada apa yang dulu berlaku di Amerika.

Dulu Amerika gencar sekali, melalui kebudayaan Hollywood, memproduksi film-film. Orang-orang Indonesia memakai jeans, meniru gaya hidup, termasuk pergi ke restoran fast food, dan segala hal-ihwalnya itu melalui film-film Hollywood. Orang-orang Indonesia meniru budaya yang ditransfer melalui budaya populer itu.

Sekarang, kata Michael, kaula muda Indonesia sedang tergila-gila pada BTS dan Drakor, drama Korea. Itu, Michael mengingatkan, adalah bentuk invasi ekonomi melalui jalur budaya populer. Dengan cara itulah ekonomi global hari ini bekerja.

“Kalau kita tidak menyadari peran budaya dalam tatanan kehidupan masa sekarang,” lanjut Michael. “Kemudian, kita menjadi konsumen. Anak-anak kita juga kalau tidak segera dididik menjadi produsen kreatif, kalau kita tidak mendidik mereka menjadi orang-orang yang berkreasi, kedepannya mereka akan terus menjadi konsumen budaya populer.”

Michael menemukan satu hal krusial yang harus segera ditunjukkan dalam urusan kebudayaan kepada orang-orang sekarang. Orang-orang sekarang tidak menemukan relevansi antara kebudayaan masa lalu dan apa yang berkembang di hari ini, sehingga rasa memiliki, apa lagi semangat mengembangkan, tidak ada.

Relevansi inilah yang menurut Michael perlu ditegaskan.

Ia bercerita bahwa waktu ia menjadi narasumber di museum Mpu Tantular, ia melihat anak-anak datang ke museum, mencari informasi, mencatat: mereka mengisi formulir yang diberikan kemudian mengisi ini benda apa, dari mana, dan tahun berapa. Hanya itu yang dilakukan.

Hal tersebut sebetulnya sama dengan apa yang berlaku di Inggris. Sebagai orang yang pernah kuliah di Inggris, yang mengambil studi museum dan pendidikan tinggi desain, ia memperhatikan keadaan yang tidak berbeda dari keadaan yang berlaku di Indonesia.

Para pelajar atau mahasiswa yang datang ke museum dapat memegang artefak kebudayaan, beberapa artefak yang tidak tidak rapuh. Beberapa eksperimen dilakukan di sana, dengan memanfaatkan kecanggihan digital. Tetapi pada kenyataannya, di sana ada kesalahan yang dapat dilihat oleh Michael: mereka lebih fokus kepada digitalisasinya, hanya pada gambarnya, tidak sampai pada pendalaman nilai dan makna dari apa yang mereka lihat.

Itulah yang membuat Michael menilai bahwa eksperimen tersebut juga gagal. Karena menurutnya, teknologi boleh digunakan, tapi kalau tidak hati-hati, akhirnya jauh panggang dari api, tidak memberikan manfaat.

“Inggris dan Indonesia itu mempunyai masalah yang sama. Kita tidak mengerti kebudayaan mau diposisikan seperti apa di dalam tatanan kehidupan yang sekarang ini.”

Dikarenakan itu, Michael menyarankan agar masyarakat tidak alergi terhadap budaya populer, tidak terjebak pada paradigma keadiluhungan kebudayaan, yang pada akhirnya itulah yang membuat suatu budaya ditinggalkan oleh kebudayaan pada suatu zaman.

Anak-anak generasi muda yang tidak menemukan relevansi kebudayaan masa lalu, harus diperkenalkan dan cara memperkenalkannya adalah melalui jalur budaya populer.

Michael mencontohnya film Transformer dan Stonehenge. Anak-anak yang sudah menonton Transformer akan lebih tertarik untuk datang ke Stonehenge, dibandingkan yang belum menontonnya. Di sanalah posisi budaya pop. Jika pun kemudian yang dikhawatirkan adalah merosotnya nilai, menurut Michael tugas orangtua dan guru untuk menjelaskan nilai-nilai.

Melalui contoh itu, Michael membayangkan jika di Indonesia budaya pop mulai mengambil nilai-nilai kebudayaan sebagai basis inspirasi, maka tugas memperkenalkan kepada kalangan muda atau anak-anak jauh lebih mudah.

Dalam kaitannya, mengenai pembuatan buku cerita anak, ia mengatakan bahwa museum dan koleksinya itu adalah tumpukan harta karun yang terpendam.

***

Diskusi yang berjalan selama 2 jam 30 menit itu benar-benar terarah, jelas benang merahnya, hangat, dan mudah diikuti. Ketiga pembicara mengambil porsi materi dengan baik. Cara mereka menyampaikan materi pun terbilang mumpuni.

Dari ketiganya, setidaknya para peserta diskusi dapat mengambil tiga hal penting, yakni tentang anak-anak, dunia bermain, dan kebudayaan. Semua dituturkan dengan detail, sehingga memungkinkan peserta, setelah mengikuti diskusi, terdorong untuk langsung ikut terlibat di dalam pelestarian dan pemajuan kebudayaan.

Tabik!

Kantor Redaksi biem.co

2020