Oleh Muhammad Rois Rinaldi

biem.co — Melihat geliat Indra Intisa di dalam dunia kesusastraan Indonesia, lelaki yang lebih akrab dengan Panggilan Ompi ini, mengingatkan saya kepada Nicanor Parra, seorang penyair ahli matematika kelahiran Chili yang menulis puisi dalam bahasa Spanyol. Sebagaimana Parra, Indra adalah penyair sekaligus guru matematika yang tidak terlalu berambisi ingin dikenal di negeri ini. Setidaknya itu terlihat dari gayanya yang suka-suka saja. Ia yang memilih jalan semacam itu, bukan karena ia tidak memiliki kesempatan sebagaimana penyair-penyair lain.

Ompi memang lebih suka berada di ruang bebas, maksud saya media sosial, yang tidak harus berhadap-hadapan dengan benteng redaktur koran-koran atau tetek bengek wacana teks-teks sastra, termasuk menolak sibuk memantas-mantaskan diri sebagai penyair di dalam pergulatan kanonisasi sastra Indonesia. Meski begitu, ia bukan tipe penyair pendiam dalam hal berwacana. Saya sering mendapati Ompi sedang berwacana tentang kesusastraan. Kadang kala, masuk pula ia di dalam perdebatan panjang yang, menurut saya, agak melelahkan. Tetapi saya dapat memahami: itu ia lakukan karena bagaimana pun, Ompi tetaplah penyair yang memiliki gagasan yang kadang kala perlu disampaikan.

Ya, seperti Parra yang tidak jarang mengkritisi puisi-puisi penyair Pablo Neruda sambil berkata: di dalam puisi apapun boleh terjadi!

Kini ia menerbitkan kumpulan puisi, bertajuk SuperZiziz: Mata Bulan Tsabit (tulisan SuperZizi memang digabung begitu). Puisi-puisinya mengalir begitu saja. Seakan semua kata berlepasan tanpa beban. Ini kembali mengingatkan saya kepada kebengalan dan penolakan-penolakan Parra terhadap puisi yang terlalu diberat-beratkan. Puisi kadang dimaknai oleh Parra sebagai jalan untuk memperbaiki halaman kosong (belaka) yang ia demonstrasikan perwujudannya melalui buku Poems and Antipoems. Tetapi bukan berarti puisi-puisi Ompi yang mengalir begitu saja dihadirkan tanpa bobot. Ompi tidak sedang main-main dengan puisi-puisinya, sekalipun pada beberapa puisi ia dengan sengaja mengajak pembaca bermain-main.

Satu puisi berikut ini, saya pikir, cukup untuk menjelaskan sekaligus menegaskan kepada para pembaca mengenai apa yang saya maksud:

Puisi “Belajar Bicara” terlalu menjengkelkan: begitu polos dan lugu. Mobil! Mobim? Motor! Motom? Makan! Makam? Dan seterusnya. Betapa sederhana ide puisi ini. Betapa mudah diterima pilihan-pilihan kata yang sememangnya sering diajarkan orangtua kepada anak-anaknya yang baru belajar berbicara. Melalui puisi ini, pembaca akan diingatkan pada hal-hal biasa saja yang sebenarnya sangat bernilai: anak yang baru belajar bicara kesulitan membunyikan huruf dengan sempurna, terutama pada huruf konsonan.

Saya yang belum menikah dan dipastikan belum memiliki anak, dapat merasakan bagaimana lucunya menghadapi keadaan tersebut. Tentu para pembaca yang sudah memiliki anak lebih dapat merasakan puisi ini. Antara seorang anak yang belajar bicara dan seorang ayah yang mengajarkan cara bicara, dihadirkan dengan baik. Bukan hanya soal bagaimana mereka bicara, tapi mengenai pengorbanan dan cinta seorang ayah kepada anaknya. Keduanya menempati tempat yang istimewa di dalam sejarah hidup setiap manusia: belajar mengucapkan kata-kata.

Melalui puisi tersebut, terbukti penggunaan bahasa yang tidak diberat-beratkan berhasil ditempatkan dengan baik oleh Ompi, dilihat dari kebutuhan teks puisinya yang hampir keseluruhan naratif. Puisi-puisi naratif (realis), apatah lagi yang mengandung unsur kejenakaan dan keluguan seorang anak, akan rusak jika dibebani oleh diksi-diksi berat ala penyair romantik atau ala puisi mimbar yang dipenuhi kalimat imperatif. Ini sejalan dengan pengakuannya di dalam pengantar penulis, yang menyatakan bahwa semua puisi di dalam buku ini terinspirasi dari hubungan Ompi sebagai seorang ayah dengan anaknya yang masih balita bernama Zizi.

Meski demikian, tantangan menulis puisi sebagaimana puisi “Belajar Berbicara” bukanlah tantangan yang mudah. Menulis puisi yang pilihan katanya lebih cenderung menggunakan bahasa sehari-hari membutuhkan kerja keras yang lebih, agar tidak jatuh kepada cerita-cerita profan belaka yang seolah-olah puisi. Selain itu, pada puisi “Belajar Berbicara” dan puisi-puisinya yang lainnya, tantangan berikutnya adalah kemampuan yang baik dalam menciptakan tokoh, suasana (keadaan, kejadian, peristiwa, atau hal-hal yang melingkupinya), alur (karena puisi naratif dimungkinkan memiliki alur), dan setting (bagi saya, puisi naratif sangat dimungkinkan berbicara setting tempat dan waktu).

Dalam kehidupan sehari-hari memang mustahil mendapati balita yang dapat bicara lancar dengan ayahnya atau berbicara tentang ayahnya, tapi di dalam puisi, hal tersebut dapat dilakukan. Tentu saja tidak serta merta segala apa boleh sesuka-suka penyair, karena penyair juga harus bertanggung jawab atas konsepnya sendiri, termasuk konsekuensi-konsekuensi yang harus dihadapi, sebagaimana yang sudah saya paparkan di atas. Sejalan dengan itu, tingkat keberhasilan puisi-puisi Ompi di dalam buku ini juga sangat bergantung kepada berhasil atau tidaknya memasuki dunia seorang balita.

Dua puisi berikut ini dapat menjadi gambaran:

Keduanya berhasil hadir secara utuh sebagai sebuah dunia—ingat kata Charil Anwar tentang puisi yang menjadi—karena dua tokoh yang dihadirkan benar-benar mampu ditempatkan pada tempat yang tepat: “Petang yang Ilalang” berhasil menghadirkan pertanyaan lugu seorang anak tentang sayap belibis yang patah, yang ia pikir karena sayapnya patah, belibis itu tidak akan bisa terbang dan tidak akan sampai ke rumahnya. Pada saat yang sama, sang ayah berhasil menanggapi pertanyaan dengan bahasa yang dibuat sedemikian mudah, mengikuti gaya bahasa anaknya, dengan bijak sembari memberi tahu apa yang perlu diperhatikan dari seekor belibis.

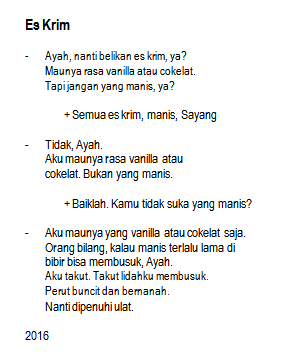

Sejalan dengan “Petang yang Ilalang”, “Es Krim” menghadirkan satu dialog antara ayah dan anak yang sedang membicarakan rasa es krim. Di dalam puisi tersebut, dialog lebih didominasi oleh anak, sedangkan sang ayah lebih memilih mengimbangi tanpa merasa perlu memberi tahu bagaimana sebenarnya rasa di lidah manusia, atau bagaimana proses pembuatan es krim sehingga es krim yang bertuliskan: rasa vanilla juga mengandung rasa manis. Sang ayah di dalam puisi ini memahami betul, belum waktunya berbicara tentang hal-hal rumit dengan seorang balita.

Jika pun harus mengkritisi kedua puisi tersebut, hanya sedikit, satu saja pemilihan kata yang terasa kurang natrap. Yakni kata “membatu” pada larik 9 di dalam puisi “Petang yang Ilalang”. Kurang tepat bicara dengan seorang balita menggunakan kata “membatu” dalam pengertian konotatif. Balita hanya akan memahami hal-hal yang bermakan denotatif, itu pun dengan sangat terbata-bata.

Persoalan yang sama juga ada pada puisi “Es Krim”, pada bait terakhir: “Aku maunya yang vanilla atau cokelat saja./Orang bilang, kalau manis terlalu lama di/ bibir bisa membusuk, Ayah./Aku takut. Takut lidahku membusuk./ Perut buncit dan bernanah./Nanti dipenuhi ulat.”. Bait tersebut menjadi terasa sedikit berat karena pilihan-pilihan kata yang perlahan semakin dewasa untuk diucapkan oleh seorang balita, di antaranya “lidahku membusuk” dan “bernanah”. Terlebih jika dibandingkan dengan bait-bait sebelumnya yang ringan saja, kesan terlalu dewasa itu akhirnya kentara.

Selain puisi-puisi yang saya ketengahkan, puisi-puisi yang lain kurang lebih memiliki pola yang terus berulang namun dengan suasana, alur, setting, dan tegangan yang berbeda-beda. Ada puisi “Menelpon” yang menghadirkan adegan tokoh Zizi mengangkat telepon yang membuat orang yang menelepon bingung bukan kepalang. Ada “Langit dan Bumi”, dimana Zizi bertanya tentang bumi dan langit, lalu bagaimana jadinya jika posisi langit dan bumi dibalik, mana yang (lebih) tinggi. Dan sekian puisi lainnya yang terus menerus menghadirkan keluguan seorang anak (balita) dan usaha seorang ayah untuk dapat bicara dengan anaknya dengan bahasa yang mudah dipahami.

Sebagai penutup, saya ingin mengatakan begini: dari awal saya sudah menghadirkan nama Parra. Ini bukan berarti Ompi mengikuti Parra. Saya hanya teringat kepadanya ketika membaca puisi-puisinya, terlebih tidak banyak masyarakat, bahkan penyair Indonesia yang mengetahui puisi-puisi Parra yang sangat inspiratif. Bukan pula karena puisi keduanya mirip. Hanya karena keberanian Ompi memilih cara yang berbeda, membuat saya mengingat Parra. Mereka memiliki kesamaan yang jelas: sama-sama berusaha lari ide yang dipakai oleh kebanyakan penyair pada masanya. Ini terlepas dari persoalan apakah keberanian Ompi akan mendapatkan sambutan yang baik sebagaimana sambutan yang didapatkan Parra atau tidak. Waktu yang akan memberikan jawaban.

Terakhir sekali, bagaimana pun Ompi adalah pribadi yang tidak menjadi bagian atau bagian dari pribadi yang lain. Ruang dan waktu penjelajahan di dalam kehidupan, proses berpikir, merenung, berkontemplasi, dan mendapati inspirasi bersifat sangat personal. Apa yang ia hadirkan di dalam buku ini adalah hasil proses-proses yang bersifat personal tersebut. Sehingga pada akhirnya ia melihat anaknya yang bernama Zizi yang memiliki mata seperti bulan tsabit (mungkin maksudnya adalah bermata sipit) dan dirinya sendiri sebagai sumber inspirasi yang sesungguhnya. Oleh karena itu, puisi-puisi di dalam buku ini, dari segi ide, terasa betul orisinalitasnya. Namun jika berbicara gaya dan bentuk puisi, nyaris tidak mungkin kalau dikatakan tidak ditemukan jejak penyair lain selain jejaknya sendiri sebagai pribadi. Pada pandangan saya, ada dua kecenderungan: cenderung mbeling dan naratif.

Cilegon, 5 Juli 2018

Muhammad Rois Rinaldi, penyair, menetap di Banten.